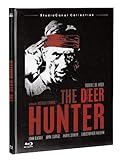

ディア・ハンター 【スタジオ・カナル・コレクション】 [Blu-ray]

『ディア・ハンター』の国内盤DVDは3種類がリリースされてきました。

最初のパイオニアLDC(ジェネオン)盤は、劇場上映時と同じ183分の本編と

戸田奈津子訳による日本語字幕を収めていましたが、

ワイドTV非対応のレターボックス収録でした。

次のユニバーサル=スタジオ・カナル盤はPALマスターを使用していたため、

本編は早回しとなって176分での収録。字幕は直訳調の新訳版。

待望のスクイーズ収録ではありましたが、

「デジタル・ニューマスター版」の名が泣く残念な画質でした。

後に、これに特典ディスクと封入特典が付属した

「コレクターズ・エディション」も発売されました。

本ブルーレイは2011年に「スタジオ・カナル・コレクション」として発売されたものと

同じディスク(欧州・日本共通盤)であり、これは日本ではオリジナル183分の本編を

高画質で観ることができる初のソフトでした。

一方、北米ではユニバーサル本社がソフトのリリース権を持っており、

今年になってユニバーサル映画100周年を記念して

独自にリマスターを行ったブルーレイを発売しました。

スタジオ・カナル盤は、本編の画質は良好ではありますが、

主音声である「英語DTS-HDMA 5.1ch」トラックに関して、

おそらくはスタジオ・カナルが保有するPALマスターを元にして変換収録を行ったために、

オリジナルの音声よりも音調が高いという問題がありました。

なお、併録されている「英語DTS-HDMA 2.0ch」音声は問題なく再生されます。

これに対し、北米ユニバーサル盤は完全な「英語DTS-HDMA 5.1ch」トラックを収めています。

海外のレビューサイトでは、画質・色調に関しても

スタジオ・カナル盤に勝るという評価を得ています。

特典映像に関しては、スタジオ・カナル盤の方が量は多いですが、

両者とも内容が重複しないので、一長一短と言えるでしょう。

スタジオ・カナル盤の特典:

マイケル・チミノ監督による本編音声解説

メイキング・ドキュメンタリー「ディア・ハンターの現実化」

メイキング・ドキュメンタリー「ディア・ハンターの撮影」

メイキング・ドキュメンタリー「ディア・ハンターの演技」

ドキュメンタリー「ベトナム戦争:未知の映像」

ミッキー・ロークによるプレゼンテーション

予告編

北米ユニバーサル盤の特典:

撮影監督ヴィルモス・ジグモンドによる本編音声解説

未公開シーン集

予告編

アカデミー賞の100年

スタジオ・カナル盤は、5.1ch音声の問題や直訳調の字幕に目をつぶれば、

画質・特典などの点で十分満足できる出来ではあります。

しかしながら、より上のクオリティで『ディア・ハンター』を観たい方や、

さらなる特典を楽しみたい方は、

(日本語字幕はないですが)北米盤を手に入れるのも良い選択肢だと思います。

判決前夜 / ビフォア・アンド・アフター [DVD]

サスペンスや法廷ものと思いきや、

趣旨は異にしていてどこか新しい視点の作品だと思います。

決してどんでん返しが有るわけでもなく予想通りの展開です。

この作品の焦点はそこにはなく一種のホームドラマの趣きがあります。

家族の抱えた苦悩や葛藤が如実に伝わってきます。

平穏無事な毎日が家族の過失によって180°変化したらあなたなら?

と自分に置き換えても考えさせられる作品です。

キャストも皆さんほんと素晴らしいです。

ダウト ~あるカトリック学校で~ [DVD]

[映画をご覧になった後でお読みください。内容の詳細に触れています。]

この映画は1964年、クリスマスを1ヶ月後に控えた11月22日(日曜日)の朝の様子から始まると考えて良いかも知れない。ちょうどその一年前に起きたジョン・F・ケネディの暗殺は世界中に衝撃を与えた。それは信仰する宗教に関わらず多くの人々に、今何をすべきか、、、子供にどう話すのか、、、自分にどう説明するのか、、、神は何を私たちに試されているのか、、、この世に神は存在するのか、、、様々な「疑念」をもたらす出来事であった。ケネディはカトリック教徒として初めてアメリカ大統領になったが、彼がカトリック教徒であることは大統領選挙中も大きな問題の一つであり、大統領候補にとってはマイナス要因であった。「カトリック教徒としての判断がアメリカ国民の利益よりも優先されることはないのか」という質問を彼は記者から投げかけられたこともある。世界中のカトリック教会において、その1週間前でも後でもなく、1964年11月22日の朝、祭壇に立った神父はケネディ大統領暗殺について言及したことだろう。映画の舞台となる聖ニコラス・スクールはカトリック教徒であるアイルランド系、イタリア系アメリカ人が多く住むニューヨークのブロンクス地区にある。フリン神父もその名字が示すようにアイリッシュ系アメリカ人だ。

アロイシス校長は冷徹で厳しい人物として、一方フリン神父はやさしく子供思いの人物として描かれているが、注意して見ていると、表面的な様子とは異なる姿がその下に隠れていることに気づかされる。アロイシス校長は冷たい性格だから生徒達に厳しく接しているのではない。厳しさが生徒の成長に必要だから、そして学校があるべき姿から外れることのないように、そして生徒たちの保護者が私学であるこの学校へ入学させた理由は何かということを責任を持って受け止めているからこそ、校長として厳格に生徒たちの指導をしているのだ。そのことが分かる場面が随所に散りばめられている。アロイシス校長は常に生徒全体に視線を向け、食堂での生徒のちょっとした動きにも適切な言葉をかける。フリン神父がウィリアム・ロンドンという生徒の腕に触れた時のウィリアムの一瞬の反応も決して見逃してはいない。この瞬間に彼女はフリン神父の誤った行為への「疑惑」を「確信」に変える。ウィリアムが示すフリン神父に対する嫌悪感は体育館でも描かれている。早熟なウィリアムは気づいているのだ。8年生のクラスは経験のある教師に担当させたいが、教員配置の関係でアロイシス校長はまだ若いシスター・ジェイムズに任せることにする。彼女の授業が問題なく進められているか様子を見に行くことも校長としての大切な仕事であり、アロイシス校長はその義務を適切に果たす。男子生徒に人気のある女子生徒が髪留めをしていることに気づいたアロイシス校長がすぐに注意をして外させるのも校則に違反しているからであり、冷たい人間だからではない。トランジスター・ラジオを授業中にイヤフォンで聞いている男子生徒をアロイシス校長が見つけた時のやり取りはどうだろう。

「これは?コンロイさん。」

「わかりません。」

「わからない?耳からコードが出ているのよ。」

「さあ何でしょう?」と平気で答える生徒には、厳格な言動と行動であたらなければ、なすべき教育は施せない。

当時の時代背景として、もう一つ重要な事柄は、1964年が公民権運動のまっただ中であったことだ。白人と黒人が別々の学校ではなく、同じ学校に通うことを義務づけた法律が制定されるが、これは公立の学校に対するものであって、私立の学校はその対象とはならない。黒人生徒として初めてドナルドが聖ニコラス・スクールに入学するに当たって、アロイシス校長が果たした役割が大きかったであろうことは容易に推測できる。クリスマス・ページェントでのドナルドの役割について、彼女は人種差別的発言をしているのではない。ドナルドに対する偏見が助長されることのないようにドナルドを守ろうとしているのだ。

一方、フリン神父の言動を考えてみると、太った女性を侮蔑するジョークを同僚に語る場面がある。それは単なるジョークではなく、フリン神父の女性に対する考え方を象徴している会話なのかも知れない。生徒を含めた周囲の人間に本当の意味で配慮をしているのは、フリン神父ではなく、アロイシス校長なのだ。目が不自由になってきた年老いたシスター・ベロニカをかばう場面が二度登場する。食卓の上のフォークが何処にあるか分からず食事を始められないシスター・ベロニカの左手にそっとフォークを触れさせる。その時、アロイシス校長の様子に気づくのはシスター・ジェイムズ一人だけだが、人間として本当に大切な暖かさを持っているのは、フリン神父ではなくアロイシス校長なのだ。勿論、本人自身の考え方によるが、一つの理念として校長という職にある人間がまず為すべきことは、生徒に好かれる存在になることではなく、生徒に畏敬の念、畏怖の念を抱かせる存在になることである。そして後者である方が前者よりも遥かに難しいことは言うまでもない。教育現場での自分のあるべき姿を真摯に受け止め実践しているアロイシス校長を冷徹な人物と評するのは、生徒に迎合して前者であろうする人間に起きがちな誤りかも知れない。アロイシス校長が、本当はユーモアのある明るい女性であることを垣間みるシーンがある。シスター・ベロニカが鼻血を出したという話をシスター・ジェイムズから聞いたアロイシス校長は、「あなたが殴ったのでは?つまり、ウィリアム・ロンドンに続き今回も、、、、 (I’m beginning to think you’re punching people―first William London and...)」と冗談を言うが、ピンと来ないシスター・ジェイムズに気づいて、「どうでもいいわ。(Never mind.)」と話を終わらせてしまう。戦後、米国でも日本でも、そして家庭でも学校でも厳しさが失われていった原因がどこにあるのか。アロイシス校長が次のようにシスター・ジェイムズに問いかけるシーンがある。

「あなたは本気で生徒達は刑務所の囚人のようだと思う?」

「いいえ。みんな幸せそうですが、校長様を恐れています。」

「そうあるべきです。(That’s how it works.)」

アロイシス校長とフリン神父は、古い価値観と新しい価値観を象徴しているようだ。教室に掛けられた「亡くなられた」教皇の写真は前者を、ボールペンは後者を象徴するものとして登場するが、古いから悪い、新しいから良いという単純な図式に置き換えることはできない。

シスター・ジェイムズは「ドナルドには、守ってくれる人がいる」とアロイシス校長に話すが、本当にドナルドを守っているのはフリン神父ではなく、アロイシス校長だ。ドナルドの様子がおかしいことに気づいたシスター・ジェイムズはアロイシス校長に相談をする。その結果彼女はフリン神父に直接事情を聞く決断をする。問いつめられたフリン神父は、ドナルドがワインを飲んだことをいとも簡単に打ち明ける。次のように言い切ることができたのに。「信者でもある生徒の告白であるから神父として懺悔の内容には一切触れることは出来ない。」何故あのようにあっさりとドナルドにとって不利なことを口にしてしまうのか。私にはドナルドが自ら目を盗んでワインを飲んだとは思えない。フリン神父が本当にドナルドを守っているとは言いがたい。

アロイシス校長からの電話連絡を受け、校長に会いに来たドナルドの母親が、仕事を抜けて学校へ来ることの難しさを告げると、アロイシス校長は話す時間を少しでも多く作り出すためにドナルドの母親の職場へ向かって二人で歩きながら話を始める。ここにもアロイシス校長の心遣いが表れている。その時、ドナルドの母親はフリン神父と一度も顔を合わせて言葉を交わしたことがないと告げる。「ミサでお姿を拝見し、息子から話を聞くだけ」(Just seen him on the altar. I haven’t met him face to face. No. Just you know, I heard from Donald.) フリン神父がドナルドのことを本当に心から心配しているのなら、何故一度もドナルドの母親と話をしたことがないのか。不可解としか言いようがない。気にかけている生徒の保護者が来校したとき、こちらから近づいて行って話しかけるのは、教職にあるものとしてあまりにも当然な行為なのに、何故フリン神父はドナルドの母親に話しかけようとしないのか?ドナルドが父親に殴られていることを知っても家庭訪問をしようとはしない。そしてドナルドの母親もお世話になっている神父に話しかけようとしないのは何故か?理由は明らかだ。ドナルドの母親はアロイシス校長に、息子にもフリン神父と同様の性向があることを仄めかす。ドナルドの父親がドナルドを殴るのはワインを飲んだからではないこと、神が与えた性質で子供を責められないことにも言及する。アロイシス校長が直接ドナルド自身にフリン神父の行動について聞こうとしないのは何故か。ドナルドにその質問をしても、学校で唯一人自分のことを「気にかけてくれる」フリン神父に不利な証言はしないだろう。フリン神父が5年間に3回も教区を変わったのは何故なのか。アロイシス校長がフリン神父の前任校のシスターに電話をして確かめたという「嘘」を聞いて、フリン神父は何故自ら聖ニコラス・スクールを去る決意をするのか。無実の疑いならば、去るべきではないし、去るということは、その罪を自ら認めることに他ならない。真相は疑惑のままに映画は終わってはいない。

映画の最後でアロイシス校長が突然泣き崩れ、「疑いが、、、言いようのない、、、疑いの気持ちが。(I have doubts. I have such doubts.)」 という言葉を口にするが、これは証拠もなくフリン神父を責め続けたことへの自責の念などではない。もし自責の念ならば、アロイシス校長の最後の言葉は I have doubts. ではなく I had doubts. となるだろう。私は、彼女の持つ疑念はフリン神父の件とはまったく異なることへの「疑念」だと考える。

アロイシス校長との会話の中で、ドナルドの母親は校長が結婚をしていたことを知り驚く。アロイシス校長の夫が、第2次世界大戦で戦死したという事実の中に最後の I have doubts. I have such doubts. の意味を読み取ることができるのではないだろうか。

アロイシス校長が夫を亡くしたのは恐らく彼女が30代半ばのことだろう。20代半ばで結婚していたとするなら、夫の戦死と言う悲しい出来事で二人の結婚生活は10年ほどで終わりを告げたことになる。夫の死を通じて彼女は修道女への道を選び、信仰と共に残りの人生を神と共に過ごす決心をする。それまで世俗で生きて来た彼女にとって、その決意の大きさ、重さを推測することは難しくない。ある場面で彼女は語る。「我々は違うんです。労働者階級の人々は我々に違っていてほしいんです。(We’re different. Working class people of this parish trust us to be different.)」アロイシス校長は神との生活を選び、一般人とは異なる人生への誓いを立てて修道女となった。夫を失うまでの彼女の生活はどのようなものだったのだろう。二人には子供はいなかったようだ。子供がいたならば、彼女は違う選択をしていたことだろう。夫の遺族年金だけでは生活は苦しいから仕事を続けていたか、仕事を始めていたことだろう。自分のためではなく、子供のことを思い、懸命に働き、立派に子供を育て上げただろう。しかし、子供のいなかった彼女は修道女の道を選び、20年ほどの年月が流れる。当時、カトリック教会では「バチカンの改革」と呼ばれるカトリック教会の歴史上例をみない大改革が始まっていた。大きな価値観の変化だ。1959年1月25日、教皇ヨハネ23世が聖パウロの修道院をふらりと訪れ、ローマ枢機卿17人の前で突然、公会議を召集することを告げる。この教皇自身の決断は、熟考の結果ではなく「予期しないところにふと訪れた春の木々の芽生えのように生まれた」もので当然ながら大きな混乱を引き起こす。それから23年も経過した1982年に、ポルトガルのファティマを訪れていたヨハネ・パウロ2世がバチカン改革に反発していたスペイン人神父に刃物で襲われ、怪我を負うという事件はこの問題の大きさと根深さを浮き彫りにしている。厳格な表情を崩さなかったと言われる前任者ピウス12世とは対照的に、教皇ヨハネ23世は気さくで親しみやすくユーモア溢れる教皇であった。シスター・ジェイムズの教室を訪れたアロイシス校長が、板書している時でも生徒の様子が観察出来るように黒板に額入りの写真を掛ける。そこに写っているのは厳格だったピウス12世だ。シスター・ジェイムズはその写真を見て「もう亡くなられた方」と口にするが、その写真は「古い価値観」を大切にするアロイシス校長の気持ちを象徴しているのだろう。ピウス12世からヨハネ23世に変わったことでカトリック教会の世界に大きな変化が起き、アメリカという国もケネディ大統領暗殺を境に大きく変化して行くことになる。

バチカン改革という問題の大きさ、深さは、シスター・アロイシスの肩にも大きくのしかかる大問題であったはずだ。戦争で愛する夫を失った彼女が人生のすべてを捧げる決意をしたカトリックの教義が大きく揺らぐ中、あれほどフリン神父に対する「疑念」には揺るぎのない信念を持つことが出来たのに、もっと大切な教義、神の存在自身に対する疑念がアロイシス校長の心の中に大きく渦巻き始めていたのではないだろうか。あれだけの強さを持つアロイシス校長が突然泣き伏す理由は、決してフリン神父に対する自責の念などではない。彼女の進言にも関わらずフリン神父が「昇進」したことへの憤り、カトリック教会全体への憤り、信仰の道を選んだ信念の揺らぎに対する I have doubts. だと私は考える。フリン神父の行為については一切の「疑念」を抱くことなく、信ずるところを押し通せたのに、信仰についての「疑念」を拭い去ることができない涙だと思うのだ。

インドの貧民窟での活動に生涯を捧げたマザー・テレサが、神の存在に疑いを持っていたという話をインターネット上で読んだ記憶がある。映画の最後の場面を見終えたとき、そのことが頭を過ぎった。アイリッシュ系アメリカ人劇作家ジョン・パトリック・シャンリーの作品である「ダウト」は作家自身のカトリック教会への「疑念」を描いているのかも知れない。アロイシス校長とフリン神父の「対決」を通して、古い価値観と新しい価値観の衝突を描いているのかも知れない。シャンリー自身は Doubt の脚本の前書きの最後を次の言葉で締め括っている。

Doubt requires more courage than conviction does, and more energy; because conviction is a resting place and doubt is infinite―it is a passionate exercise. You may come out of my play uncertain. You may want to be sure. Look down on that feeling. We’ve got to learn to live with a full measure of uncertainty. There is no last word. That’s the silence under the chatter of our time.

[拙訳] 疑いは確信よりも勇気を、そしてエネルギーを必要とします。なぜなら確信は安らぐことのできる場所であり、疑いは無限に広がって行くものだからです。それは情熱を伴う行為なのです。私の劇を見た後、皆さんは不透明な思いを持つかも知れません。確信を抱きたくなるのかも知れません。その気持ちを覗き込んで下さい。私たちは不確実な気持ちをたくさん抱きながら生きて行くことを学ばなければならないのです。終わりの言葉はないのです。それは私たちの時代のおしゃべりの下に潜む沈黙なのです。